Durante décadas, la soberanía nacional fue tratada como un dogma jurídico incuestionable: fronteras inviolables, no injerencia y autonomía plena del Estado. Una ficción funcional, sostenida por el lenguaje diplomático y por un orden internacional que simulaba reglas compartidas. La política exterior de Donald Trump no destruyó esa ficción: la desnudó.

Trump no reinventó el sistema internacional; le arrancó el barniz liberal. Bajo su lógica, la soberanía dejó de ser un principio universal para convertirse en una variable transaccional, condicionada al alineamiento con los intereses inmediatos de Estados Unidos. Respetable si conviene, negociable si incomoda, prescindible si estorba.

La administración Trump implementó políticas exteriores que priorizaron explícitamente los intereses nacionales bajo el lema “America First”. El trumpismo sustituyó el multilateralismo por un unilateralismo sin complejos. Tratados reabiertos bajo amenaza –el TMEC, como ejemplo paradigmático–, aranceles convertidos en arma política, sanciones con efectos extraterritoriales y la migración utilizada como instrumento de coerción. En este marco, la soberanía ya no se reconoce: se tolera, mientras no contradiga al más fuerte.

La contradicción es brutal. Trump invoca una soberanía estadounidense absoluta –fronteras, comercio, decisiones unilaterales– mientras vulnera sistemáticamente la soberanía de otros Estados. El mensaje es inequívoco: la soberanía no es un derecho compartido, sino un privilegio del poder. Quien manda decide quién la ejerce y bajo qué condiciones.

México ha sido uno de los laboratorios más claros de esta lógica. La política migratoria nacional dejó de definirse exclusivamente por criterios humanitarios o constitucionales y pasó a responder a presiones externas. La cooperación en seguridad se volvió asimétrica. El comercio, rehén de amenazas recurrentes. La interdependencia, celebrada durante años como fortaleza estratégica, se reveló como vulnerabilidad estructural frente a una potencia dispuesta a usarla sin pudor.

En este contexto, la soberanía ya no se defiende con discursos ni con apelaciones retóricas al derecho internacional. Se defiende –si acaso– con cohesión interna, capacidad económica, diversificación real de relaciones exteriores y un Estado que no confunda pragmatismo con sumisión preventiva. La diferencia no es menor: el pragmatismo preserva márgenes de decisión; la sumisión los cancela antes de negociar.

El problema no es solo Trump. Es el precedente que deja. La normalización de una política exterior que reduce la soberanía a una ficha de negociación inaugura un orden internacional más tosco, más coercitivo y menos predecible. Un mundo donde las potencias medias no negocian en condiciones de igualdad: administran daños y compran tiempo.

Trump no marca el fin de la soberanía nacional. Marca el fin de su retórica amable. Lo que queda es una soberanía expuesta, frágil y profundamente desigual, dependiente del equilibrio de poder y de la capacidad real de cada Estado para sostenerla en los hechos.

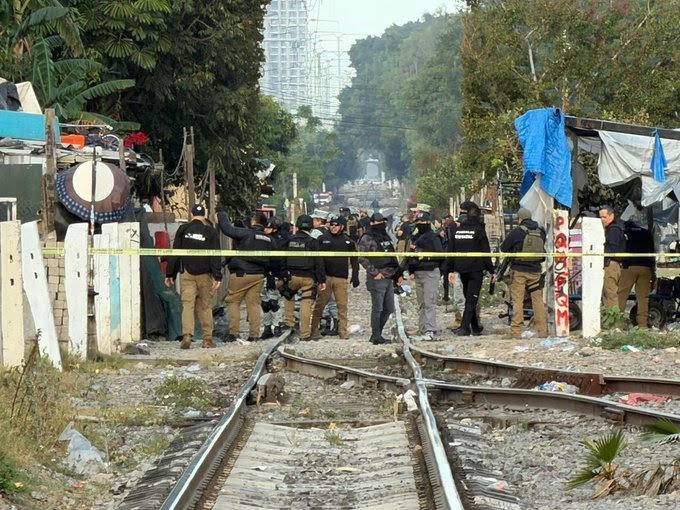

La pregunta incómoda –y urgente– para México no es si la soberanía sigue existiendo, sino cuánto estamos dispuestos a ceder antes de admitir que ya no la estamos ejerciendo. Dejar de enviar petróleo a Cuba bajo la premisa de que fue una “decisión soberana” (así como la detención de Ryan Wedding) es meramente un escudo retórico que, en pocas palabras, revela una erosión de la misma.

jl/I