Hay violencias que comienzan con una imagen: una foto que alguien tomó sin pedir permiso, una edición hecha por curiosidad, una broma que, dicen, “no pasa de ahí”. Pero pasa. Pasa por el cuerpo de las niñas, por su nombre que se vuelve chisme en los pasillos, por la vergüenza que no les pertenece y, sin embargo, se les pega a la piel como si fuera suya.

Hoy la tecnología permite crear imágenes que nunca existieron. Y aunque no haya un cuerpo desnudo frente a una cámara, hay una violación simbólica: la de tomar un rostro ajeno y ponerlo donde no consintió estar. Detrás de cada foto falsa hay una historia interrumpida, una confianza quebrada, una niña que de pronto empieza a cuidarse de todos los ojos.

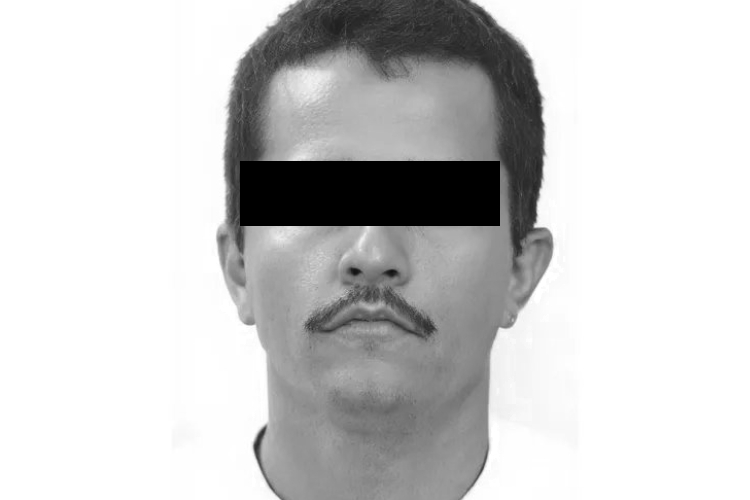

Hace unos días, en Zacatecas, se supo de un caso en el que un estudiante de secundaria utilizó inteligencia artificial para fabricar fotografías de contenido sexual con los rostros de cientos de sus compañeras (y varios compañeros).

Ese episodio, que podría haber ocurrido en cualquier escuela, nos enfrenta con una verdad incómoda: la tecnología no inventa las violencias, pero a veces las amplifica. Si un adolescente aprende a usar una herramienta para lastimar es porque antes aprendió que podía hacerlo, que la culpa recaerá en las niñas por existir en línea, por tener un rostro, por ser vistas.

La violencia digital no se queda en las pantallas; se traslada a los cuerpos que sienten, a las manos que tiemblan al abrir el teléfono cuando llega una notificación, a las aulas, donde las niñas descubrieron que su imagen puede volverse arma.

Y, sin embargo, quienes deberían protegerlas siguen preguntando si no fue una exageración, si no se trata de “una travesura”. Cuesta tanto creerles a las víctimas, incluso cuando todo apunta hacia el daño evidente. Cuesta aceptar que el mundo que inventamos para jugar con inteligencia artificial está repitiendo los viejos guiones del poder sobre los cuerpos femeninos.

Porque detrás del algoritmo hay alguien que elige. Un niño, un adolescente, un grupo que aprendió que podía hacerlo sin consecuencias. Que creció viendo que las bromas sobre las demás personas no se castigan, que los cuerpos de las mujeres se consumen, se circulan, se comentan. Que, al final, todo puede reducirse a una risa o a un “no era para tanto”.

Pero es un golpe contra la posibilidad de confiar, una grieta en la idea de que la escuela es un lugar seguro.

Hablar de violencia digital no es solo hablar de tecnología; es hablar de la urgencia de enseñar empatía, consentimiento, límites. De conversar con los y las adolescentes sobre el deseo y el respeto antes de que internet lo haga por nosotros. De construir escuelas que no minimicen, familias que acompañen sin juzgar, instituciones que comprendan que reparar no es solo sancionar, sino también cuidar.

Las imágenes que nunca existieron son, para muchas, una condena real. Las persiguen en las pantallas, en las conversaciones que no alcanzan a oír, en la sospecha de que algo de lo falso podría parecer verdad. Y a veces, lo más duro no es la imagen, sino el silencio: la mirada de quienes callan para no incomodar, para no decir que también son responsables.

Ojalá llegue el día en que las niñas no tengan que borrar rastros de algo que no hicieron, que puedan ocupar el espacio digital sin miedo. Que entendamos, al fin, que la justicia no se trata solo de leyes ni de castigos, sino de volver a mirar a las niñas como lo que son: personas con derechos.

Y que cada imagen, real o inventada, nos recuerde que el daño no solo se queda en el pixel, sino que se extiende y tiene consecuencias en la vida real.

En las niñas.

jl/I